中日関係におけるアメリカという要素

清華大学国際問題研究所 ?中英

今後、東アジアおよび太平洋地域の政治と安全の秩序はかなりの程度において中日米三国の関係によって決定付けられる。

今後、東アジアおよび太平洋地域の政治と安全の秩序はかなりの程度において中日米三国の関係によって決定付けられる。

日本はアメリカの同盟国であるため、第2次世界大戦以降の中日関係にずっとアメリカという重要な要素が存在している。これは中日両国関係の基本的な特徴の一つである。

アメリカは日本問題の上では矛盾だらけである。日本の経済不振によって、日米同盟が強固になり、強い経済(経済パターンを含む)の相手が一つ減ったが、日本を利用して中国を防御するのに不利であり、下手をすれば、日本の経済不振が救いようのないほど深刻になり、中国経済が引き続き発展した場合、アメリカの東アジア政策が全面的に揺さぶられる可能性がある。

日本はアメリカのパートナー的同盟

アジア、とりわけ東アジアでは、日本はアメリカの同盟国であるだけでなく、頼りになるパートナーでもある。安全の面では、日本は50余年にわたってアメリカにアジア駐留軍の基地、施設、安全保障を提供してきた。日本はアメリカがアジア太平洋地域に力を投入する最大の立脚点である(もう一つの立脚点はオーストラリアであるが、その重要性は日本にはるかに及ばない)。ここ十年来の構造的経済不振、工業人口の老化、技術イノベーションの無力によって、日本は経済(経済パターンを含む)の面でアメリカに対する大きなチャレンジではなくなった。20世紀80年代に、アメリカは日本経済の大きなチャレンジを前にして、「日本をたたく(ジャパン・バッシング)」の政策を実行せざるを得なかった。20世紀90年代の「ポスト冷戦時代」になると、日本は深刻な景気後退に見舞われた。それにつれて、アメリカの対日政策にも大きな変化が生じた。この変化は8年間続いたクリントン時代では「日本無視」と称された。ある意味では、アメリカにとって、日本は英国のようにもはや昔の大国(帝国)であって、「現在進行型」の大国ではなくなり、アメリカに対し脅威になれない。

アジア、とりわけ東アジアでは、日本はアメリカの同盟国であるだけでなく、頼りになるパートナーでもある。安全の面では、日本は50余年にわたってアメリカにアジア駐留軍の基地、施設、安全保障を提供してきた。日本はアメリカがアジア太平洋地域に力を投入する最大の立脚点である(もう一つの立脚点はオーストラリアであるが、その重要性は日本にはるかに及ばない)。ここ十年来の構造的経済不振、工業人口の老化、技術イノベーションの無力によって、日本は経済(経済パターンを含む)の面でアメリカに対する大きなチャレンジではなくなった。20世紀80年代に、アメリカは日本経済の大きなチャレンジを前にして、「日本をたたく(ジャパン・バッシング)」の政策を実行せざるを得なかった。20世紀90年代の「ポスト冷戦時代」になると、日本は深刻な景気後退に見舞われた。それにつれて、アメリカの対日政策にも大きな変化が生じた。この変化は8年間続いたクリントン時代では「日本無視」と称された。ある意味では、アメリカにとって、日本は英国のようにもはや昔の大国(帝国)であって、「現在進行型」の大国ではなくなり、アメリカに対し脅威になれない。

日米同盟は安全面で日本がアメリカに頼る一面を反映しているが、この一面のより多くのものは表面現象にすぎない。もちろん、日本は国土が狭すぎて、地縁戦略から言って、その生存と発展は外部の世界によって決定付けられ、国の安全は大陸国のパターンに基づいて設計することができず、太平洋の安全と秩序をコントロールしているアメリカと協力関係を築かなければならないのは確かである。日本におけるアメリカの軍事的存在によって、日本はアメリカの力に頼ってこそはじめて国の安全を保障することができる。だから、日本にとって、日米同盟の価値が日本の安全を保証することにあるのは当然のことである。ところが、日米同盟は日本とアメリカが安全面のパートナーである一面をも示しており(とくに20世紀90年代後期に日米同盟を改めて定義した後)、アジア全体と東半球に影響を及ぼす意義がある。日米同盟はすでにアジア地域の一連の重要な問題に対しカギとなる影響を及ぼし、主なアジア太平洋問題をカバーし、日本本土の安全を守り、日本の「周辺事態」を解決する範囲からはるかにはみ出し、中国大陸や台湾の問題、朝鮮半島問題だけでなく、アジア太平洋地域の公海安全問題、ロシア問題、アラブとイスラム問題、東南アジア問題をも含んでいる。日米安全同盟に頼って、日本は実際にはわずかアメリカに継いで東半球のナンバーツーの軍事大国となった。日米の軍事上の一体化によって、日本がなければ東半球におけるアメリカの覇権も失ってしまう。そのため、この意味から言って、日米関係は確かに平等なものであり、日本におけるアメリカの軍事的存在は日本がアメリカと駆け引きをする道具となっている。アメリカが世界で覇を唱えるには日本を離れられない。

日本は「太平洋国家」になりたいが、「アジア国家」になりたくない

アメリカの戦略的判断によれば、日本は「極東の英国」になったか、または「極東の英国」に照らして、そのようにつくることができる。現在、ブッシュ政権のために策略を考案し、軍部と密接な関係を保っている一部の保守的なシンク・タンクと戦略家たちははやくから日本を「極東の英国」と見なしている。アメリカの対日政策の位置付けは、実際には米日同盟関係を大幅にレベルアップさせ、唯一の超大国としての地位を維持する深慮遠謀の大戦略である。つまり、21世紀において、アメリカが極東における唯一の超大国としての地位を保ち、それを定着させる役割を日本に十分に果たさせ、中国の台頭及びアジアの連合が世界構造に変化をもたらすのを予防することである。米日関係が米英のような特殊な関係に変わるならば、日本は東アジア地域で、英国が西ヨーロッパで果たしているような役割を果たすことができ、アメリカと日本の利益に完全に合致する。

アメリカの戦略的判断によれば、日本は「極東の英国」になったか、または「極東の英国」に照らして、そのようにつくることができる。現在、ブッシュ政権のために策略を考案し、軍部と密接な関係を保っている一部の保守的なシンク・タンクと戦略家たちははやくから日本を「極東の英国」と見なしている。アメリカの対日政策の位置付けは、実際には米日同盟関係を大幅にレベルアップさせ、唯一の超大国としての地位を維持する深慮遠謀の大戦略である。つまり、21世紀において、アメリカが極東における唯一の超大国としての地位を保ち、それを定着させる役割を日本に十分に果たさせ、中国の台頭及びアジアの連合が世界構造に変化をもたらすのを予防することである。米日関係が米英のような特殊な関係に変わるならば、日本は東アジア地域で、英国が西ヨーロッパで果たしているような役割を果たすことができ、アメリカと日本の利益に完全に合致する。

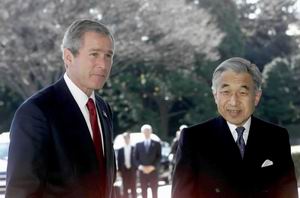

2002年2月、ブッシュ大統領は日本の国会で講演を発表し、次のように述べた。「アメリカと日本は、貿易であろうと、歴史上であろうと、アジアの未来を決める一部分である」。「21世紀は太平洋の世紀だと確信している」。米日両国はアジアで重要な役割を果たすだろう。米日のアジア戦略の中に、中国の戦略的地位がないのははっきりとしている。というのは、アメリカと日本が中国も太平洋国家になるのを願わず、中国がただアジア大陸国家にすぎず、米日が戦略的協力ともに対処する目標であるからである。アメリカから見れば、米日関係は確固不抜のものであるが、米中関係がよく変わるものであり、日中関係にはなおさら事実上の「戦略的緊張」が存在しているのである。

アメリカからすれば、日本と比べて、中国はアメリカの世界覇権を助けることができず、逆にアメリカにとって重大な問題となっている。中国は「現在進行型」の大国であり、つまり上昇している国である。実力から言って、日本は中国より強いが、アメリカは日本を掣肘するのではなくて、中国を掣肘しているのである。アメリカの膨大な軍事力や現存している両国間および多国間の軍事同盟が存在し、拡大するには相手にする対象がなければならない。アジア諸国を見渡せれば、アメリカの潜在する敵という基準に合う大国は中国以外にまだあるだろうか。

いまのところ、アメリカと同じように、日本でも「中国脅威論」が言い触らされており、「日本がいまいちばん怖がっているのは中国だ」と言う評論家さえいる。一部の日本人は中国が現在の国際秩序の挑戦者となることを懸念している。中国経済の成長と「中国脅威論」の流布につれて、日本国内では、日本の対中援助がアジア太平洋地域における力が伯仲している日本の競争相手を助けているから、それを削減するよう求める声が強まっている。そのため、日本の対中援助は25%減少するものと見られている。このことは米日協力に最も十分な理由を与えた。日米同盟自体はアメリカの冷戦戦略の中の極東戦略の構成部分であり、その矛先が当然ソ連と中国に向けられている。ソ連の解体後、日米安保条約の主な対象国は中国である。

アメリカの制約を受ける中日関係

太平洋大国としての日本の位置付けを考慮に入れれば、東アジア協力問題に対する日本の矛盾する心理状態を理解するのは難しくない。一方では、日本は日米同盟に頼ってアジアの安定を保つ(現状維持)必要があり、他方では、本地域の承認と同意を求めないわけにはいかない。日本とアジアの経済関係は引き続き深化しており、日本はアジアに頼ってアメリカとの関係において駆け引きをする必要があり、その経済的裏庭である東南アジアで中国の競争優勢が一段と大きくなるのを懸念している。冷戦時代および中国の経済改革の初期に、日本は中国の経済と地縁戦略の挑戦を心配しなかった。しかし、中国がアジア諸国と経済関係を日増しに強化し、アジア各地で中国の経済的影響を感じ取れるようになってから、日本も改めて台頭している中国の圧力を感じ取るようになった。

太平洋大国としての日本の位置付けを考慮に入れれば、東アジア協力問題に対する日本の矛盾する心理状態を理解するのは難しくない。一方では、日本は日米同盟に頼ってアジアの安定を保つ(現状維持)必要があり、他方では、本地域の承認と同意を求めないわけにはいかない。日本とアジアの経済関係は引き続き深化しており、日本はアジアに頼ってアメリカとの関係において駆け引きをする必要があり、その経済的裏庭である東南アジアで中国の競争優勢が一段と大きくなるのを懸念している。冷戦時代および中国の経済改革の初期に、日本は中国の経済と地縁戦略の挑戦を心配しなかった。しかし、中国がアジア諸国と経済関係を日増しに強化し、アジア各地で中国の経済的影響を感じ取れるようになってから、日本も改めて台頭している中国の圧力を感じ取るようになった。

冷戦終結後、アメリカの対外政策はますます少数グループと個人にあやつられて基本的な民主的制約から逸脱している。日本では親米派が対外政策を主導しており、彼らはアメリカの世界とアジア太平洋の戦略目標をはっきり知って、アメリカに恨まれないようにするため、アジア地域の協力問題で大きな行動をとる勇気がない。小泉政権は東アジア地域協力問題で東南アジアプラス東北アジアの協力(10+3)を拡大してオーストラリアとニュージランドを含めることを提案した。これは実際には「東アジア協力メカニズム」を弱体化させる可能性があり、そのいっそうの発展にとって不利である。しかも小泉首相は、「東アジア共同体」は決して排他的なものではなく、区域外の国であるアメリカひいてはインドの参与も必要であると述べ、これは日本が太平洋海洋国家の位置付けを堅持する姿勢を表明している。

もちろん、中国との関係が日本の最も重要な二国関係の一つであり、日本が中国でアメリカと違う利益をもっており、中日間の文化・歴史の連係が20世紀をはるかに越えているため、中米関係に緊張が現れ、中国での日本の利益が影響される可能性がある時、日米関係にもある程度の緊張が現れる。そこで、日本は米中関係を調停せざるを得ず、米中関係が緩和に向かうことを望んでいる。中国との善隣関係を維持し、日本の中国での利益が日米関係にあまり多く影響されないようにするため、日本は中米関係の掛け橋となることをも望んでいる。

中国の大戦略

日米同盟は従来から中国が何よりも懸念する戦略的挑戦である。中日国交が樹立する前に、中国はアメリカが中国を対処するためにはどうしても日本を守り立てるに違いないと見ていた。毛沢東ははやくも次のように指摘した。中国は日本を少しばかり怖いと思うのは、「アメリカが日本の軍国主義を守り立てているからだ。東方にあるアメリカの主要な基地は日本であり、日本は国会でアメリカとの軍事同盟条約を強引に採択した」。この条約には中国に対するアメリカの企みが含まれており、「日米条約は中国の沿海地域をも日本が解釈する極東範囲に入れているからである」。毛沢東は、日本は実際にはアメリカにコントロールされる半ば占領された国であると見ていた。21世紀の国家安全、経済の現代化および地域と世界の安全秩序における中国の地位が依然として日米同盟関係から大きな影響を受ける。これは中国が直面する国際環境の現実であり、新しい条件の下でいかに日米同盟に対処するかは、中国が直面する外部からの最大の挑戦の一つである。

アメリカが唯一の超大国とする世界は基本的に一極世界であり、日米同盟関係はこの一極世界の最も重要な支柱である。このような状況の下で、アメリカは中国の最大の対外問題であり、中国の対外関係における主要な矛盾は中米矛盾であることがはっきりしており、人々の意志によって変わるようなことがない。日本の対中政策はますますアメリカの影響を受け、日本とアメリカは中国に対処する面でますます多くの共通の利益と価値観がもつようになるだろう。

アメリカが中日対抗から利益をあさるのを避けるため、また相対的に良性に作用し合うアジア太平洋地域の中日米3国関係を築くするためにも、中国は戦略上日本を味方に引き入れ、中日関係に積極的な変化を生じさせるように努めなければならない。