ダライ・ラマ14世の古里を訪ねる

―――辺境の小さな山村でも、時代が前進する鼓動が…

李栄霞

青海省・平安県にある小さな山村。紅崖村と呼ばれている。中国人の目にも、また多くの外国人にとっても、まさに神秘そのもの。そう感じさせるのは何故か。ここがダライ・ラマ14世出生の地だからだ。

青海省・平安県にある小さな山村。紅崖村と呼ばれている。中国人の目にも、また多くの外国人にとっても、まさに神秘そのもの。そう感じさせるのは何故か。ここがダライ・ラマ14世出生の地だからだ。

紅崖村は省都・西寧市から僅か40キロ。道路は山を大きく迂回しているので、車でも約1時間はかかる。

省内のほかの山村と比較しても、ダライ・ラマの古里だからといって何ら特別なところはない。子どもを抱いて家の前で隣人とおしゃべりをする女性、家の入り口にある大樹の下でうずくまりながら、涼をとっている老人……。ダライ・ラマの古里なので、内外からよく観光客が訪れる。皮膚の色、言葉は違っても、かれらには何ら奇異ではない。平和な表情をして、遠くから眺めているだけだ。

|

|

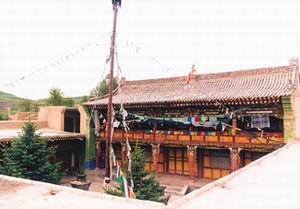

ダライ・ラマ14世の旧居は、村の中心部にあった。

高い壁に広々とした庭。管理しているのはダライ・ラマ父方の兄弟の孫で、56歳になるゴンブザシさん。村に残る親族は彼とその家族だけだ。

1940年の即位継承儀式の後、当時のチベット政府がこの家を建てた。1955年、北京での会議に出席しての帰路、ダライ・ラマは古里に立ち寄り、ここを「ダライ・ラマ小学校」にした。文化大革命の時期(1966〜1976年)に、校名は「紅崖小学校」に改められる。そして1979年、政府はダライ・ラマの旧居に復原。1987年、青海省政府は山麓に新校舎を建設して学校を移転させ、旧居を再び改修した。

大門を入って右側に南向きの部屋がある。大きな「回転経典筒」が置かれていた。ゴンブザシさんによると、こ

大門を入って右側に南向きの部屋がある。大きな「回転経典筒」が置かれていた。ゴンブザシさんによると、こ

こでダライ・ラマは誕生し、幼年時代を過ごしたという。

隣りが彼の部屋だ。壁には、1993年に妻子とともに出国し、ダライ・ラマに会ったときに撮った記念写真が掛かっていた。

後ろ庭にある二階建ての建物は経堂。机の真ん中にダライ・ラマが彼に贈ったサイン入りの大写真が置かれている。後ろ壁の棚には仏像が安置され、タンカや写真が並ぶ。机にはスー油の灯りがともり、聖水が祭られていた。

ゴンブザシさんの朝一番の日課は、経堂で叩頭・礼拝し、浄水を換え、スー油に灯をともすことだ。夕方6時にまた訪れる。

彼には中国名があった。祁福全という。背が高く、頬骨が張り、皮膚は黒く、いかにも壮健そのもので、まさに典型的なチベット人だ。幾星霜をへて皺が深く刻まれている。非常に苦労したようだ。

「ダライ・ラマが謀反を起こして逃げてから数年、わが家はその影響を受け、面倒なことにぶつかりました。父が亡くなった1959年、わたしは青海民族学院に合格したのですが、卒業させてもらえずに退学を余儀なくされました。その後、村で農作業に18年従事し、1979年、政府が政策を着実に進めるようになってからは、小学校の教師となり、のちに校長になったのです。母は青海省政治協商会議の委員や平安県政治協商会議の副主席を務め、1994年に亡くなりました。わたしも1997年に省政協委員、県の副主席になりました」

「ダライ・ラマが謀反を起こして逃げてから数年、わが家はその影響を受け、面倒なことにぶつかりました。父が亡くなった1959年、わたしは青海民族学院に合格したのですが、卒業させてもらえずに退学を余儀なくされました。その後、村で農作業に18年従事し、1979年、政府が政策を着実に進めるようになってからは、小学校の教師となり、のちに校長になったのです。母は青海省政治協商会議の委員や平安県政治協商会議の副主席を務め、1994年に亡くなりました。わたしも1997年に省政協委員、県の副主席になりました」

ゴンブザシさんは、ダライ・ラマの親族だから、国を愛していたから、政府は政治的に高い地位を与えてくれたのだと話す。

今の生活について、彼は「政策がいいし、愉快に、幸せに暮らしていますよ」と満面笑みを浮かべた。

ゴンブザシさんは4人の子持ち。娘3人に息子1人で、一番上は37歳、末っ子は30歳、解放軍の幹部や公務員などの仕事に就いている。1983年に水道が引かれ、オートバイも購入。町に出掛けるときにそれを利用し、県や省の会議には政府が車で送り迎えしてくれる。請け負った農地は1ヘクタール余りで、小麦やアブラナ、ジャガイモ、サヤエンドウを栽培。紅崖村は山間部にあるといっても、商業は後れていない。山に向かう沿道には多くの商店が軒を並べ、商品は簡単に手に入る。

ゴンブザシさんは4人の子持ち。娘3人に息子1人で、一番上は37歳、末っ子は30歳、解放軍の幹部や公務員などの仕事に就いている。1983年に水道が引かれ、オートバイも購入。町に出掛けるときにそれを利用し、県や省の会議には政府が車で送り迎えしてくれる。請け負った農地は1ヘクタール余りで、小麦やアブラナ、ジャガイモ、サヤエンドウを栽培。紅崖村は山間部にあるといっても、商業は後れていない。山に向かう沿道には多くの商店が軒を並べ、商品は簡単に手に入る。

彼の部屋には、チベット自治区の区都・ラサで購入したチベット式高級たんすが置かれていた。一般家庭では見られないものだ。

ゴンブザシさんは、政府はダライ・ラマとの接触を制限したことはないと話す。この数年は何回か、出国して面会していて、パスポートやビザの申請も順調だった。会うたびに彼は、古里の変化を聴かせている。一方、ダライ・ラマは、会いに来ることはない、これからは私が会いに行く、と語ったという。しかし、ずっと戻っていない。

ダライ・ラマに伴って国外へ行った親族は、ほとんどが視察や親戚訪問で戻っている。1989年1月28日、パンチェン・ラマ10世が円寂した。この時、中国仏教協会は追悼式への出席をダライ・ラマに特別要請したものの、ダライ・ラマはこれを拒絶した。

ダライ・ラマに伴って国外へ行った親族は、ほとんどが視察や親戚訪問で戻っている。1989年1月28日、パンチェン・ラマ10世が円寂した。この時、中国仏教協会は追悼式への出席をダライ・ラマに特別要請したものの、ダライ・ラマはこれを拒絶した。

ダライ・ラマが誕生した部屋に立ち、あの人の丈もある巨大な「回転経典筒」に手を触れながら、ゴンブザシさんにたずねてみた。「ダライ・ラマは帰って来ると信じますか」。

彼は「分かりませんが、待ちます。ここは古里だし、親戚がいますから」と答えた。

ダライ・ラマの古里・紅崖村の人口は現在、50世帯230人余り。チベット族が約30世帯、漢族は20世帯だ。お互いに溶け合って暮らし、隣人との摩擦はない。

旧居の近くにチベット族の家があった。夫婦ともに漢族名を持ち、主人は唐永紅、奥さんは牟三姐といい、二人とも48歳。子どもは息子1人に娘2人。長男は24歳で、よその土地で働いている。長女はすでに嫁ぎ、19歳の次女が中学卒業後、家で農作業に従事している。1ヘクタールの山の斜面にある土地で、小麦やアブラナ、ジャガイモ、サヤエンドウ、ソラマメなどを栽培し、一部は自家消費し、残りは市場で売っている。

旧居の近くにチベット族の家があった。夫婦ともに漢族名を持ち、主人は唐永紅、奥さんは牟三姐といい、二人とも48歳。子どもは息子1人に娘2人。長男は24歳で、よその土地で働いている。長女はすでに嫁ぎ、19歳の次女が中学卒業後、家で農作業に従事している。1ヘクタールの山の斜面にある土地で、小麦やアブラナ、ジャガイモ、サヤエンドウ、ソラマメなどを栽培し、一部は自家消費し、残りは市場で売っている。

唐永紅さんによると、雨や水が少なく干ばつの気候なので、生活は完全に天頼み。収入は安定せず、年間1000〜数千元。物価が安いため、大きな支出にはならないが、親戚や友人に借金、また村の組合から融資を受けて、種子や科学肥料の購入に充てている。返済は収穫後だ。

部屋の数は小さな庭をはさんで6つ。1994年に1000余元かけて新築したそうだ。飼育するのは豚1頭に羊十数匹。12インチの白黒テレビとテープレコーダーが1台ずつあった。

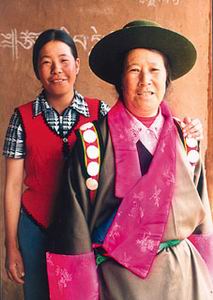

豊かではないが、それなりに自らの生活を愉しんでいる。庭いっぱいに花が植えられていた。まさに開花の季節を迎え、色とりどりの花に目を奪われてしまった。カメラを持っているのを目にすると、牟三姐さんが衣装箱から祭日に着る民族衣装を取り出し、娘さんと化粧をしはじめた。写真を撮って欲しいそうだ。写真はあとで送るからと、よく言い聞かせておいた。

奥さんは胸に飾り物を掛けている。よく見ると、内側にパンチェン・ラマの頭像がはめ込まれていた。彼女の目には、彼は偉大なのだ。ダライ・ラマとは同じ村の出身であっても、宗教的にダライ・ラマは崇拝せず、普段から礼拝にも行かない。

隣りには漢族の家族が住んでいた。25歳の祁全寿さんと妻の李延秀さんは2年前に結婚、1歳ちょっとの息子がいる。家には洗濯機、テレビ、洋服ダンス、ソファーがある。

隣りには漢族の家族が住んでいた。25歳の祁全寿さんと妻の李延秀さんは2年前に結婚、1歳ちょっとの息子がいる。家には洗濯機、テレビ、洋服ダンス、ソファーがある。

祁さんは数日前に出稼ぎから戻ってきたばかりだった。毎年、およそ半年はよその土地で働いてお金を稼いでいる。主に冬虫夏草やチベット紅花、霊芝などの漢方薬草を採取する仕事だ。いずれも内地の市場では引く手あまたの健康品。1年働けば5000元は得られるという。

妻の李さんは中学出身。ダライ・ラマについて聞くと、「知っています。いつも見学に来る人がいるので。でも若い人は、この村の出身だという以外、ほとんど知りません」。

1960年代以前に生まれた村人は、歴史や政治について、過去はどのように暮らし、現在はどのように暮らしているかを大変よく理解している。

若者が関心を寄せるのは、将来だ。彼らは山里から出たいと考えている。農閑期には、みな祁さんのように、小都市で商売をしたり、大都市で日雇いになったり、草原で漢方薬草を摘んだり、続々と出稼ぎに行く。

|

ダライ・ラマ14世の紹介 ダライ・ラマ14世は、ツォンカボが開いたチベットの黄帽派ラマ教を伝承する2大弟子の1人。1940年代、同時の国民政府から権力の座を受けた。1949年の中華人民共和国建国後、中央人民政府とチベット地方政府の代表は1951年、チベットの平和開放に関する協定書に調印。ダライ・ラマは中央人民政府の毛沢東主席に電報を送り、協定を擁護することを表明した。1954年、北京で開かれた第1回全国人民代表大会に出席し、副委員長に選ばれる。1956年、チベット自治区設立準備委員会が発足して主任委員に。1959年3月、チベット地方政府と上層部の反動集団はラサで武装反乱を起こし、ダライ・ラマはラサを逃れる。2002年5月14日、中国外交部の孔泉報道官は会見で「ダライ・ラマ14世は決して単純な宗教人士ではなく、宗教を隠れ蓑に、国外で長期にわたり祖国を分裂させる行動を行っている、中華民族の団結を破壊する政治亡命者だ」との考えを改めて表明した。 |