紆余曲折の中で発展する中米関係

紆余曲折の中で発展する中米関係劉 江

人類が21世紀に足を踏み入れた重要なとき、世界の大国関係を構成する重要な部分である中米関係は、厳しい試練を受けることになった。2001年の中米関係には際立った特徴が二つある。一つは大きな紆余曲折を経たこと、二つには、摩擦が生じる中でなおも両国が関係発展を願う姿勢を示したことであり、とりわけ「9.11」事件および上海のAPEC非公式首脳会議の期間中に行われた中米両国の首脳会談のあと、双方は安全保障、政治、経済の各分野で協力を拡大し、これによって中米関係に引き続き安定して発展するという好ましい形勢を保たせているのである。

今年の中米関係の発展は、おおむね三つの段階に分けることができ、そのメルクマールは「4.1」海南島上空軍用機衝突事件と「9.11」テロ事件で、この二つの出来事は世界中から注目を集めた重大な突発的事件であった。

第一段階は、今年1月20日にブッシュ大統領がホワイトハウス入りしてから3月末までで、そのピークは3月中旬から下旬にかけての銭其シン副総理の訪米である。銭其シン副総理は、ブッシュ大統領就任後に訪米した最高クラスの中国指導者であった。

この段階における中米関係の特徴は、ブッシュ新政権がクリントン政権の対中国政策を大幅に調整し、新たな不確実要素と不安定要素を中米関係にもたらしたことである。中米両国は、両国関係を改めて見直す試みをするとともに、「建設的な協力関係」の枠組みの構築について共通認識に達し、初歩的な成果を収めた。

この段階における中米関係の特徴は、ブッシュ新政権がクリントン政権の対中国政策を大幅に調整し、新たな不確実要素と不安定要素を中米関係にもたらしたことである。中米両国は、両国関係を改めて見直す試みをするとともに、「建設的な協力関係」の枠組みの構築について共通認識に達し、初歩的な成果を収めた。

この段階でのブッシュ政権の対中政策調整は主に、クリントン民主党政権の対中関係の全体目標を変更し、米国の外交日程における中国の重要な地位を低下させようとしたところに現れている。

ブッシュ政権となってから、中国と「戦略的パートナーシップ」を発展させるというクリントン前大統領の確立した目標が徹底的に否定され、中国を米国の「戦略的ライバル」と位置付け、同時に米中関係をことさら米国とヨーロッパ、アジアの同盟国との関係の後ろに置いたのである。ブッシュ大統領は就任後、ただちに十数カ国の指導者と電話会談を行ったが、中国の指導者のことは片隅に置き、まず北大西洋条約機構(NATO)加盟国および韓国、日本両国の指導者の訪米を手配し、その後でやっと銭其シン副総理の訪米を手配したのであった。

しかし、まさに米国の著名な中国問題専門家ハリー・ハーディング氏が指摘したように、ブッシュ政権の「中国軽視」を企む政策は、持ちこたえるのが難しいものである。というのは、中国は世界に影響力を持つ大国であり、中米関係は世界の最も重要な二国間関係の一つであるからだ。ブッシュ大統領が就任して間もなく、米国の政治、経済および共和党も含むその他の社会各界の多くの有識者は、米中関係を明確に位置付け、両国関係の安定した健全な発展を引き続き推進するようブッシュ政権にアピールした。こうした状況のもとで、ブッシュ大統領と江沢民国家主席は書簡を交わし、両国関係の発展について重要な共通認識に達した。続いて3月18日から24日まで、銭其シン副総理が招きに応じて訪米し、双方は中米関係の安定的発展の新たな枠組みを調整、確立するための道を模索し始めたのである。

しかし、まさに米国の著名な中国問題専門家ハリー・ハーディング氏が指摘したように、ブッシュ政権の「中国軽視」を企む政策は、持ちこたえるのが難しいものである。というのは、中国は世界に影響力を持つ大国であり、中米関係は世界の最も重要な二国間関係の一つであるからだ。ブッシュ大統領が就任して間もなく、米国の政治、経済および共和党も含むその他の社会各界の多くの有識者は、米中関係を明確に位置付け、両国関係の安定した健全な発展を引き続き推進するようブッシュ政権にアピールした。こうした状況のもとで、ブッシュ大統領と江沢民国家主席は書簡を交わし、両国関係の発展について重要な共通認識に達した。続いて3月18日から24日まで、銭其シン副総理が招きに応じて訪米し、双方は中米関係の安定的発展の新たな枠組みを調整、確立するための道を模索し始めたのである。

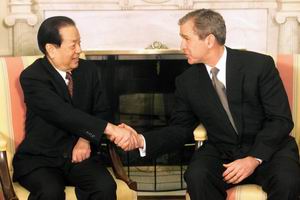

訪米期間中、銭其シン副総理はブッシュ大統領、チェイニー副大統領、パウエル国務長官、ラムズフェルド国防長官、国家安全保障担当のライス大統領補佐官とそれぞれ会見し、中米関係ならびにいくつかの重要な国際問題、地域問題について率直で突っ込んだ意見交換を行い、「積極的かつ建設的な成果」を収めた。それは主に次の二点に現れている。第一は、米国、中国がともに世界の大国であり、長期的かつ戦略的な角度から両国関係を処理すべきであり、米中関係は「建設的」でなければならないことをブッシュ大統領が認め、中国側とともに努力し、新世紀における米中関係の良好な発展を推進したいと表明したことであり、第二は、江沢民主席の訪中招請を同大統領が受け入れ、双方が秋に上海で開催されるAPEC非公式首脳会議期間中に首脳会談を行うことを決めたことである。銭其シン副総理の訪米は、ブッシュ大統領就任後の中米関係をうまくすり合わせ、妥当な位置付けを行い、安定した発展を維持する方向へ進むために道を切り開いたのである。

しかし、中米両国関係に人を鼓舞する転機が訪れたちょうどその時、4月1日、海南島上空での軍用機衝突という不幸な事件が起きた。この事件の中で、中国の戦闘機1機が海に墜落してパイロットが犠牲となり、損壊した米国のEP‐3偵察機と24名の乗員が余儀なく中国の海南島に着陸した。衝突事件は、中米関係を一触即発の緊張状態へと向かわせるとともに、緊張の中にあっても決定的な決裂には至らず、互いに歩み寄るという第二段階へと推し進めたのである。

しかし、中米両国関係に人を鼓舞する転機が訪れたちょうどその時、4月1日、海南島上空での軍用機衝突という不幸な事件が起きた。この事件の中で、中国の戦闘機1機が海に墜落してパイロットが犠牲となり、損壊した米国のEP‐3偵察機と24名の乗員が余儀なく中国の海南島に着陸した。衝突事件は、中米関係を一触即発の緊張状態へと向かわせるとともに、緊張の中にあっても決定的な決裂には至らず、互いに歩み寄るという第二段階へと推し進めたのである。

第二段階における主な特徴は、中米関係が安全保障分野で発生した偶然の事故によって急激に冷え込み、1999年5月の米国による在ユーゴスラビア中国大使館爆撃事件以来の最低点に落ち込んだことである。中国政府は両国関係の大局を擁護するため、極度の自制と忍耐を保ち、米国政府の中の実務派も比較的理性的な姿勢を示し、双方は、交渉を通じて比較的短い期間でこの問題を基本的に解決し、両国関係を逐次回復させていった。

衝突事件の発生後、米国共和党内の極右反中国勢力は、この機に乗じて台湾、人権、核拡散防止などの問題で中国を攻撃した。米国の一部のマスコミは、社説や単独インタビュー記事を立て続けに掲載し、衝突事件で米国が「侮辱された」と喧伝し、中国に対して報復措置をとるよう求めた。多くの保守派議員は次々とテレビに登場し、台湾向けの先進兵器売却を支持すること、中国のWTO加盟への支持を変更すること、中国に与えた正常な貿易関係の地位を今年度の審議の中で取り消すこと、中国の五輪招致に反対することなどを連邦議会に求めた。

国内の政治的圧力に直面して、ブッシュ政権も中国に対し強硬姿勢に転じた。台湾問題では、ブッシュ大統領は、大陸が台湾に対し武力行使をするなら、米国は「あらん限りの力を尽くして」台湾の自主防衛を支援し、今年の台湾向け兵器売却の数量と質も歴史的な新水準に高めると表明し、また陳水扁が数度にわたって「トランジット」し、一部の議員や現地のロビイストと面会することを認め、さらには李登輝の訪米にも同意した。ブッシュ政権はまた、台湾が世界保健機関(WHO)で活動を行うのを支持すると初めてはっきり表明した。

人権問題では、ブッシュ政権は軍用機衝突事件発生後間もなく、国連人権会議に反中国提案を提出し、中国の宗教政策を躍起になって攻撃し、邪教組織「法輪功」のお先棒をかつぎ、ごく少数の華僑が違法活動を行ったために中国当局に拘束された事件を利用して大々的にあげつらい、中国が人権を「破壊」していると非難した。ブッシュ政権は、引き続き「チベット事務調整官」を任命したばかりか、これを国務次官補級から国務次官級に格上げし、ダライ・ラマの訪米を認め、ホワイトハウスで彼と会談した。

人権問題では、ブッシュ政権は軍用機衝突事件発生後間もなく、国連人権会議に反中国提案を提出し、中国の宗教政策を躍起になって攻撃し、邪教組織「法輪功」のお先棒をかつぎ、ごく少数の華僑が違法活動を行ったために中国当局に拘束された事件を利用して大々的にあげつらい、中国が人権を「破壊」していると非難した。ブッシュ政権は、引き続き「チベット事務調整官」を任命したばかりか、これを国務次官補級から国務次官級に格上げし、ダライ・ラマの訪米を認め、ホワイトハウスで彼と会談した。

安全保障問題では、米国防総省が米国の軍事戦略の重心をヨーロッパからアジア太平洋地域にシフトする下準備をし始め、軍事安全保障分野で中国に対しいっそう強硬な防衛姿勢ないし対抗姿勢を打ち出した。ブッシュ政権は、あくまでミサイル防御システムを発展させ、また台湾を戦域ミサイル防御システムみ組み入れようとした。中国が米軍機乗員を釈放して間もなく、米国は中国国境地帯の軍事偵察行動を再開した。さらに米国国防総省は、「対中軍事交流計画の見直し」を名目に、軍事安全保障分野における中国側との接触を実質的に一時停止した。

米国が軍用機衝突事件後の一時期、中国に対し理不尽な敵対政策や高圧的政策を採ったにもかかわらず、中国政府は終始大局を重んじ、一方では中国の主権と領土保全を防衛するという原則的立場を堅持しつつ、他方では冷静、自制の姿勢で紛争解決の道を積極的に模索した。4月12日、米国側が中国側に対して「遺憾の意」を表明したあと、中国は米軍用偵察機の24名の乗員の出国を許可した。この後、双方は真剣な協議を経て、5月末、EP−3米軍偵察機の返還問題について原則的な合意に達した。

7月は、中米関係が軍用機衝突事件の暗い影から抜け出し、改めて安定的発展の軌道に戻る「転換月」となった。7月3日、海南島の陵水飛行場に留まっていた米軍用偵察機の解体が終わり、米政府のチャーターしたアントノフ124輸送機で米本土に運び返された。衝突事件が基本的に解決を見た二日後の7月5日、江沢民国家主席は米大統領と電話で会談し、中米関係および共に関心を持つ問題について意見を交換した。7月19日、米国下院は、ブッシュ大統領の提出した対中最恵国待遇の一年延長という決議案を259票対169票の多数で可決した。7月28、29の二日間、パウエル米国務長官が訪中し、中国の指導者と会見、会談を行い、双方は、年内の第14回中米合同経済委員会会議と中米商業貿易合同委員会会議の開催、海上軍事安全保障協議のメカニズムを強化する専門家会議の召集、中米政府間の人権対話の再開、核拡散防止問題に関する専門家級協議という四つの問題について合意に達した。

7月末から、中米関係は夏の気候と同様にさらに温度を上げていった。江沢民主席は、訪中したバイデン上院外交委員会委員長、オニール財務長官及び米国メディアや一部の企業家代表団と相次いで会見した。これと同時に、中米双方は北京で、貿易発展協力の枠組みに関する取り決めおよび米国の貿易・開発部門が資金援助する四件の環境保護プロジェクトの取り決めに相次いで調印した。

9月11日、世界を震撼させたテロ襲撃事件がニューヨークとワシントンで発生した。この事件は、数千人の死者を出し、莫大な経済的損失をもたらし、米国経済の衰退を加速させただけでなく、米国政府に世界安全戦略と大国間関係に対する重大な調整を余儀なくさせたが、中米関係の改善と安定的発展を推進するためには新たなチャンスをもたらした。「9.11」事件は、今年の中米関係発展のもう一つの分水嶺となった。

今年の中米関係発展の第三段階における特徴は、両国が反テロおよびその他の国際安全問題において協力を強め、双方の関係が一段と明確に「建設的協力関係」として位置付けられたことである。この関係の実質は、双方が安全保障と政治分野において共通点を拡大し、より多くの共通の利益を求めること、経済分野において互恵協力を強化し、共同の発展と繁栄を促進すること、対話を通じて双方の間の相違点を協議、解決することである。

「9.11」事件後、中国政府は速やかに対応し、テロリズムを強く非難するとともに、反テロ闘争を展開するために国連安保理が講じた一連の措置を積極的に支持した。9月20日から21日にかけて、唐家セン外交部長が訪米し、双方は反テロリズム分野において協議と協力を強化する必要性を表明した。この後、両国政府は、反テロ問題及びその他の安全保障問題についてワシントンと北京で専門家協議を相次いで開催した。唐外交部長の訪米はまた、上海APEC会議開催期間における両国首脳会談のための準備をいちだんと整えるものでもあった。

10月19日、江沢民主席とブッシュ大統領は、APEC第9回非公式首脳会議に参加した際、上海で成功裏に会談を行った。両首脳は、その初めての会談において、中米関係、反テロリズム、世界の平和と安定の擁護などの重要な問題について突っ込んだ意見交換を行った。

ブッシュ大統領は会談の中で、同大統領は中国を米国の敵ではなく友人と見ており、米国は両国間の「建設的協力関係」の発展に努力し、相互尊重、率直な対応の精神にのっとって相互間の相違点を処理する、と明確に表明した。これは、昨年の大統領選ならびに大統領就任初期にブッシュ政権が喧伝していた、米中両国は「戦略的ライバル関係」であるという観点に重要な修正を加えたものであり、対中関係を発展させる問題の上でより実務的、理性的、積極的、穏当な姿勢を採ることの表明であった。

この会談で、江沢民主席は、双方が「ハイレベルの戦略的対話メカニズム」を確立することを提起した。すなわち、両首脳が「直接あるいは代表を派遣して、共に関心を持つ重大な問題について意見交換を行い、時を移さず意思の疎通をはかる」というものである。このほか江沢民主席は、中米間で「中長期的な反テロ協力メカニズム」を構築できることをも表明した。1993年のAPECシアトル会議期間中の中米両国首脳会談が、天安門事件後における米国の対中制裁という堅い氷を打ち破り、冷戦終結後の米国民主党政権と中国との積極的な接触の門戸を開いたものであったとすれば、今年のAPEC上海会議期間中の中米最高首脳会談の成功裏の開催は、中米関係がブッシュ政権初期の動揺を経たあと、相対的に落ち着き、予見可能な発展という新たな段階に入り始めたことを示しており、冷戦後初の共和党政権が中国との接触、すり合わせの過程の中で積極的な進展をとげたことを示している。上海での首脳会談は、新世紀における中米関係の安定した健全な継続発展のために広い道を切り開いたのである。

注目に値するのは、今年初頭以降、中米間の政治関係が再三波立ちながらも、両国の経済・貿易関係は終始たゆまず発展していたことである。統計によると、今年1‐5月期、中米間の二国間貿易は304億ドル、米国の対中直接投資契約金額は27億9800万ドル、実質投入額は13億6000万ドルに達し、昨年同期に比べて伸び率はいずれも二ケタに達した。今年10月、中国は再びボーイング社から30機の旅客機を購入し、その総価格は16億ドルに達した。

現在、世界同時不況という状況のもとで、中国経済は引き続き高成長を維持している。中国はすでにWTOの正式メンバーとなり、また2008年五輪大会の開催権も獲得した。これらのすべては、中米経済・貿易関係のさらなる発展に一段と魅力のある見通しを示すものである。中米経済・貿易協力の開拓も、きっと両国関係の全面的向上に大きな原動力と活力をもたらすであろう。

今年下半期、とりわけ「9.11」事件以降、中米関係には明らかな改善が見られたが、台湾問題、人権問題、安全保障問題など両国関係の基本的矛盾と主要な問題が消え去ったわけではなく、中米関係の発展を妨害する米国の反中国勢力の行動は少しも収まっておらず、ブッシュ政権が中国との接触、すり合わせの過程の中で新たな問題にぶつかり、新たなトラブルが生じる可能性もある。これに対しては、十分な心積もりと準備をしっかり行っておくべきである。しかし、中米双方が三つの共同コミュニケの原則を順守し、大局を胸に、長期的展望に立って、相違点を残し、共通点を探りさえすれば、必ず両国関係の健全な安定した発展を促進することができる。これは両国人民に幸福をもたらすだけでなく、全人類の進歩と平和事業にも幸福をもたらすことになろう。

筆者・劉江氏プロフィール:

男性。新華通訊社編集長補佐。新華社ワシントン支局長(1999.2‐2001.10)、新華社国際部副主任(1996‐1999)を歴任。