|

中国の月着陸計画が始動

魯 皮

「嫦娥(仙女)、月にのぼる」という神話が現実になる日はもう遠くない。 「嫦娥(仙女)、月にのぼる」という神話が現実になる日はもう遠くない。

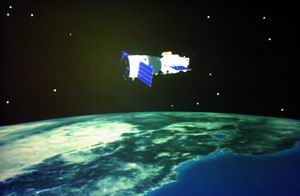

さる2月25日、国家宇宙局欒傑任局長を総指揮者とする「嫦娥プロジェクト」と命名された月探査プロジェクトが始動し、月周回探査衛星「嫦娥」1号が2007年に打ち上げられることになった。

「嫦娥プロジェクト」

計画によると、「嫦娥プロジェクト」は十数年かけて「周回」「着陸」「回収」の3歩に分けてすすめられ、第一歩は月を周回して科学探査を行い、第二歩は探査機を月面に軟着陸させて月面を探査し、第三歩は地球へ回収することである。

衛星嫦娥1号の任務は月周回探査であり、24種の探査計器を搭載する。設計によると、探査衛星の重量は2350キロ、積載総重量は130キロで、軌道運行寿命は1年。

計画では、運搬ロケットは「長征」3号甲が使われ、西昌衛星打ち上げセンターから打ち上げられる。

4つの科学目標

「嫦娥プロジェクト」第一期は4つの目標がある。1、月面の三次元映像を得ること。2、月面の有用元素を探査し、その含有量と物資の類型の分布的特徴を分析し、各元素の分布図を作成すること。3、月の土壌の特性を探査し、土壌層の厚さおよびヘリウム3の資源量を見積もること。4、地球から4〜40万キロ離れた範囲内の空間環境を探査し、原始太陽風のデータを記録し、太陽活動の地球・月への影響を研究すること。このほかに、月周回探査プロジェクトは次の5つの目標を実現することにしている。1、月探査衛星第一号の開発、打ち上げ。2、月周回探査の基本的技術を初歩的に掌握。3、最初の月科学探査を展開。4、月探査宇宙システムを初歩的に確立。5、月探査後続プロジェクトのための経験を積む。 「嫦娥プロジェクト」第一期は4つの目標がある。1、月面の三次元映像を得ること。2、月面の有用元素を探査し、その含有量と物資の類型の分布的特徴を分析し、各元素の分布図を作成すること。3、月の土壌の特性を探査し、土壌層の厚さおよびヘリウム3の資源量を見積もること。4、地球から4〜40万キロ離れた範囲内の空間環境を探査し、原始太陽風のデータを記録し、太陽活動の地球・月への影響を研究すること。このほかに、月周回探査プロジェクトは次の5つの目標を実現することにしている。1、月探査衛星第一号の開発、打ち上げ。2、月周回探査の基本的技術を初歩的に掌握。3、最初の月科学探査を展開。4、月探査宇宙システムを初歩的に確立。5、月探査後続プロジェクトのための経験を積む。

技術的保障

「嫦娥プロジェクト」第一期はすべて中国の技術、製品、設計を採用する。 「嫦娥プロジェクト」第一期はすべて中国の技術、製品、設計を採用する。

第一歩の月周回飛行に使われるロケットと衛星は各1個。これについて、中国の月探査プロジェクト首席科学者の欧陽自遠氏は「月探査衛星はロケットによって打ち上げられるが、中国のロケット打ち上げ能力はすでに直接月面に到着させることができる。ロケット、衛星、月探査計器はともに問題がなく、号令さえ出れば、われわれの目標を実現することができる」と述べている。

中国の航空宇宙事業の40年余りの発展の経験、とくに2003年の有人宇宙飛行の成功は「嫦娥プロジェクト」にしっかりした基礎を築いた。

10年の準備

国家安全問題担当の米国大統領顧問Brzezinski

が中国を訪問したときに中国政府に月面から採取した1グラムのサンプルを贈った。中国科学院はそのうちの0.5グラムについて研究を進め、同時に月の隕石などによって、相応の研究を重ねてきた。 国家安全問題担当の米国大統領顧問Brzezinski

が中国を訪問したときに中国政府に月面から採取した1グラムのサンプルを贈った。中国科学院はそのうちの0.5グラムについて研究を進め、同時に月の隕石などによって、相応の研究を重ねてきた。

中国の科学技術の発展、国力の増強にともない、宇宙飛行の実力が強くなり、人工衛星の開発、有人宇宙飛行の成功によって、月探査を起点とする宇宙探査が中国の航空宇宙活動の必然的選択となった。

1999年から、国防科学技術工業委員会は関係部門を組織して、月探査の科学目標を系統的に論証し、2000年から、技術者、科学者を動員して月探査プロジェクトの技術問題を研究し、2年余りの努力を経て、中国の現有能力に立脚した月周回探査計画を提起した。2004年、国は月周回探査プロジェクトを正式に決定した。

国家宇宙局欒傑任局長は「中国は今のところまだ月着陸能力をもっていないが、月探査は未来の月着陸のための技術面での蓄積、準備であり、月着陸は必ず実現するだろう」と述べている。

大きなメリット

「嫦娥」1号による月周回探査プロジェクトの投資は14億元で、これは北京に2キロの地下鉄を建設する資金に相当する。 「嫦娥」1号による月周回探査プロジェクトの投資は14億元で、これは北京に2キロの地下鉄を建設する資金に相当する。

欒傑任局長は、「嫦娥プロジェクトは直接の経済利益をもたらさないが、中国の発展に深遠な意義と長期にわたるメリットをもたらし、月探査は中国の航空宇宙技術を飛躍的に進歩させ、中国のハイテクの全面的発展、とくに航空宇宙、情報、光電子技術、空間応用の発展を促進し、空間科学、天文学、生命科学、材料科学などの基礎科学の革新と発展を推進することになるだろう」と述べている。

このほか、月には人類が開発、利用できる各種の資源があり、月特有の鉱物、エネルギーは人類社会の持続可能な発展にとって大きな意味がある。月土壌特有のヘリウム3資源は人類が将来長期にわたって利用できるクリーンで、高効率の、安全で、廉価な新型核融合燃料であり、人類社会のエネルギー構造を変えることになる。月のヘリウム3は人類が発電に1万年以上も利用でき、10トンのヘリウム3で、中国全国のエネルギーの1年の需要を満たすことができる。中国による月のヘリウム3の含有量と分布の探査は人類の月の核エネルギー利用にしっかりした基礎を築くことになろう。

運搬ロケット「長征」3号甲

1970年4月24日に運搬ロケット「長征」1号の打ち上げに成功して以来、中国は合わせて12種の長征シリーズのロケットの開発に成功した。34年来、これらのロケットはそれぞれ中国の酒泉、西昌、太原の打ち上げセンターから打ち上げられ、57の国産衛星、27の外国産衛星、5つの「神舟号」宇宙船を予定の軌道に乗せた。 1970年4月24日に運搬ロケット「長征」1号の打ち上げに成功して以来、中国は合わせて12種の長征シリーズのロケットの開発に成功した。34年来、これらのロケットはそれぞれ中国の酒泉、西昌、太原の打ち上げセンターから打ち上げられ、57の国産衛星、27の外国産衛星、5つの「神舟号」宇宙船を予定の軌道に乗せた。

現在、運搬ロケット「長征」3号甲は主に中国の衛星の打ち上げの任務を担っているが、その優れた宇宙飛行の成果は国際航空宇宙界および商業衛星打ち上げ市場から大きな注目を浴びている。

このたびの月探査に使われる「長征」3号甲ロケットはすでに開発のテスト段階に入っており、2年後に完成する予定である。

中国の航空宇宙事業の大きな出来事(1956−2003)

1956年10月8日、中国最初のロケット・ミサイル開発機構――国防部第五研究院が成立し、銭学森氏が院長に就任。

1958年4月、中国最初のロケット打ち上げセンターの建設が着工。

1964年7月19日、中国最初のモルモットを乗せた生物ロケットの打ち上げが安徽省広徳で成功。

1968年4月1日、中国航空宇宙医学工学研究院が成立し、宇宙飛行士の訓練と有人宇宙飛行医学の研究が始まる。

1970年4月24日、中国最初の人工衛星東方紅1号が運搬ロケット「長征」1号によって打ち上げられ、世界で5番目に衛星を打ち上げた国となった。

1975年11月26日、中国最初の回収式衛星の打ち上げに成功し、世界で衛星を回収できる3番目の国となった。

1979年、「遠望」1号宇宙測量船が完成し、使用に投入され、中国は世界で4番目の遠洋宇宙測量船をもつ国となった。

1984年4月8日、運搬ロケット「長征」3号による実験通信衛星東方紅2号の打ち上げに成功。これは中国の宇宙空間科学技術が応用段階に入ったことを示している。

1985年、中国は正式に「長征」シリーズのロケットを国際商業打ち上げ市場に入れることを発表した。

1990年4月7日、「長征」シリーズのロケットによって米国の開発した衛星「アジア1号」を打ち上げた。

1990年7月16日、クラスター型ロケット「長征」2号が西昌打ち上げセンターから打ち上げられた。

1992年、中国は有人宇宙船を国家計画に入れ、「神舟」号宇宙船有人宇宙飛行プロジェクトと名づけた。

1999年11月20日、(「長征」シリーズ新型ロケットを使って「神舟」1号無人実験宇宙船を酒泉打ち上げセンターから打ち上げ、翌日、回収に成功した。

2001年1月10日、「神舟」2号無人宇宙船が打ち上げられ、回収カプセルは軌道を7日飛行して地球に回収された。

2002年3月25日、「神舟」3号無人宇宙船がクラスター型ロケット「長征」2号によって打ち上げられ、4月1日、内蒙古自治区中部地区に回収された。

2002年12月30日、「神舟」4号無人宇宙船が打ち上げられ、地球を108回回って、2003年1月5日、内蒙古自治区中部地区に回収された。

2003年2月15日、「神舟」5号有人宇宙船の打ち上げに成功。

|