「再尋両関記 − 安徽に古道をたずねて」

木之内 誠

|

作者と古い道(撮影:小林 佳廸)

|

木立の中をゆるやかに登っていく峠への道を歩いた。歳月を経た石畳の続く静かな山道だった。石畳の上には、かつてそこを繁く往来したであろう車の轍の跡が、くっきりと刻み込まれていた。

中国で古い道を歩いてみたいと以前から思っていた。中国の古い道といえば、シルクロードや、最近では雲南の茶馬古道などが知られているが、そんな大陸のロマンにあふれるようなすごいものでなくてもいい。いやむしろ、もっとさりげない田舎の小道でしみじみしてみたかっただけなのだ。その道を人は、かなたから歩いてきて、またこなたへと歩み去っていったのだろう。道に残された前人たちの歩みのかすかな気配のなかに、しばらく自分の足どりをそれに添わせて歩いたり、たたずんだりしていたいと思った。点から点に飛んでゆくような旅ではなく、線をトレースする道ゆく旅、そこからまた面のひろがりで大地の趣きを感じとれるような旅を、いつかしてみたかった。

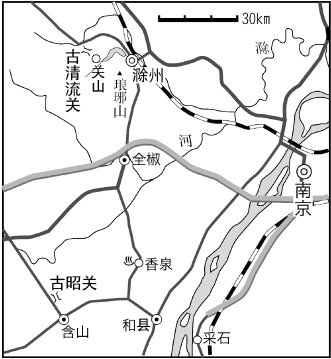

そして今回、私たちはそんな中国の古い道ウォークをしばし堪能することができた。ところは安徽省中部の?州市西郊、清流関という古い関所跡へと続く峠越えの道筋だ。この朝早く私たちは南京を発って、車で約一時間ほどで?州の町に着いた。ここで今回の旅でお世話になる当地の国土資源局の方々にご挨拶してから、再び車を北西に向けてもらう。広い幹線道路を街の郊外までしばらく走って、ダムの貯水池を左に見送ってから、車は左に折れる。そこからは、でこぼこの田舎道になった。畑の中をしばらく進むと、前方の丘陵の麓に大きな牌坊が見えてくる。車を降りて近づいていくと、牌坊の門額には「古清流関」と書かれてあり、そこが古道の始まりになっているのがわかった。

そこから、集落の人家の間を二メートルほどの道幅で石畳の道が続いていた。石畳の道には、細い溝がきざみこまれていた。深さ数センチの轍の跡は、荷車の幅なのだろう、一メートルほどの間隔をおいて二本が平行して伸びている。どれほどの車馬がここを通りすぎていったのだろうか。

大きな犬が寝そべっているわきで、農家のおかみさんが、なんだか機嫌よさそうに収穫した野菜の下ごしらえなどしている。竹林を後ろにひかえた、のどかな村里の景色だ。

村を出はずれた道は、しだいに山あいをゆるやかに登り始める。まばらな林の中を行く道に出会う人もない。三十分ほども歩いてかすかに汗をかいたころ、峠の頂上に登り着いた。麓からの距離にして約二キロ、?州市街からでも十二キロほど、そんなに山深いところへ来たわけではない。標高はせいぜい三百メートル足らずだ。それでも、峠にはやはりどこか厳粛な気分がある。そして、荒涼とした峠を吹き抜ける風には、そこはかとない悲壮感がしのび込んでいる。

道の両側は3メートルほどの高さの煉瓦積みの壁となっていて、峠の頂上部を切り通しのように越えている。土地の人が「関山洞」と呼んでいるところだ。かつてはここにアーチ状に洞門が築かれ、その上に関所の楼閣が建てられていた様子が、古い絵図に見える。明清の頃には、この近くに関帝廟や仏寺も建ち並んでいて、参詣する人の賑わいをみせていたのだという。煉瓦のかけらや岩の散乱する付近を見回してみても、往時を偲ばせるものは、側面の壁にはめ込まれた二つの古い石碑があるばかりだった。 道の両側は3メートルほどの高さの煉瓦積みの壁となっていて、峠の頂上部を切り通しのように越えている。土地の人が「関山洞」と呼んでいるところだ。かつてはここにアーチ状に洞門が築かれ、その上に関所の楼閣が建てられていた様子が、古い絵図に見える。明清の頃には、この近くに関帝廟や仏寺も建ち並んでいて、参詣する人の賑わいをみせていたのだという。煉瓦のかけらや岩の散乱する付近を見回してみても、往時を偲ばせるものは、側面の壁にはめ込まれた二つの古い石碑があるばかりだった。

峠の向こう側は、だいぶ道の傾斜がきつくなって、北側のふもとへ向かって下っていく。そのまま歩いて行きたい誘惑に一瞬駆られるが、先のスケジュールのある旅行者にはそうもいかない。私たちは、廃墟めいた古関を覆う寂寞にひとしきり感じ入ってから、またもと来た道を下っていった。

この古道はかつては、南北の二大都市の北京と南京を結び、「九省通衢」とよばれた幹線道路の道筋だった。今の日本でいえば、東名高速道にも匹敵するような交通の大動脈であったわけだ。何百年ものあいだ、ここを歩き、荷を運び、通りすぎていったあまたの人々がいた。清末に鉄道が開通し、自動車の通る新道が峠を迂回して開かれた後には、清流関の交通はすっかりさびれてしまったのだが。そして今ではまた、古道の道筋はこの先?州市街の手前でダムの水中に没している。

また、清流関一帯の低山地帯は、長江を最後の防衛線とする南京にとって、その前衛となる自然の要害であった。古来、王朝の命運を決する戦いがしばしばここに繰り広げられた由縁であり、五代の頃に峠の上に関所が設けられた。以来、清流関を詠んだ詩文も数多い。そもそも、私がまだあまり世に知られているとはいえないこの峠の古道の存在を知り、機会があればぜひ歩いてみたいと思ったのは、明代の程敏政の「夜渡両関記」という紀行散文を読んだことがきっかけだった。そこには、北京の若い官僚だった程敏政が、兄の訃報に接して安徽の郷里へ急ぎ帰る途中、虎の出没を恐れつつ夜の清流関を越えた顛末が生き生きと記されている。だが彼の「冒険」は、それだけではすまなかった。清流関を越えた翌日、彼らは前夜に続いてまたしても予期せぬ夜の峠越えをするはめになってしまったのだ。こんどは、一行は恐怖のあまりほとんどパニック状態に陥りながらも、ようやくのことで麓の温泉までたどりつく。紀行のタイトルにいう「両関」とは、清流関ともうひとつ、この「昭関」をさしている。昭関は、清流関から南へ五十キロほど。ふるくは戦国時代の伍子胥が、ひそかに脱出して呉にのがれた故事でしられるところだ。

ところが、である。あらためて一行のたどった経路を、当時の地方志の記載や地図と照らして細かに検討してみると、どうみても程敏政らが昭関を通過してはいないことがわかった。あるいは彼は、ブランドものの二つの峠を越えたことにしたくて、つい無名の峠道を昭関越えに仕立ててしまったのかもしれない。そのことを私は短い文章にして書いた。そしてできれば、現地を確認してみたいと思った。

|

石碑「第一湯」(撮影:小林 佳廸) |

こうして、清流関を訪れた次の日の朝私たちは、今回の旅のもうひとつの目的地の「昭関」を前にしていた。昭関は、自動車が飛ぶように行き交う幹線道路のすぐ脇にあった。ここでは楼関の建物が再建されて、朝日をうけて堂々とそびえ立っている。そしてさらに、これを中心にした観光開発の計画が進んでいた。将来は広い自動車道そのものをまたぐ楼閣を建てる計画もあるらしい。ふもとには明清の様式を再現した数十棟の民家が道筋に連なっている。この民家群も「古昭関景区」開発の一環として整備されたものだという。立派ではあるけれど、あまりしみじみとした気分にはなれない、ほんものの昭関をあとにして、我々の車は「にせ」の昭関をめざした。程敏政が実際に通ったはずの道筋を現地で確かめようと、運転手さんにだいぶ無理をいって車をあちこちに走らせてもらう。

そして、昭関からは東に二十キロほど行った、和県の香泉という古い温泉を訪ねる。温泉は、街道筋を離れて少し入ったところに保養所風のホテルになっている。ロビーにかけられた温泉の由来を記したパネルには、程敏政の名も書かれていた。ここは、「昭関」を越えた程敏政が、夜半にたどりついて、ようやく人心地ついた山麓のいで湯だった。なにか、昔をしのぶものは残っていないのだろうか。聞けば寺廟の建物などはいまはもうなくなっているという。それでも、土地の人に何度か道を尋ねながら、ようやくさがしあてた石碑は、村の共同浴場の入口脇の壁にならべてはめ込まれていた。石碑の面には子供のチョークの落書きがしてある。碑文をしらべてみると、かすかに「天啓四年」と明末の年号が読みとれた。程敏政が来てから百五十年ほども後のものだが、それでも私たちは十分満足してその場をあとにした。

その先工事箇所もある山道を、「にせ」昭関の峠の上まで車で行ってもらうのは、まだ先のながいこの日の行程をかんがえて断念した。でも、それならせめて、せっかくみつけたタダで入れる温泉の湯につかってくればよかったかと、今でも少し悔やまれる。

「作者 木之内 誠(きのうち まこと)

東京都立大学人文学部助教授。中国文学専攻。著書に『上海歴史ガイドマップ』、翻訳に『魯迅全集日記』(共訳)など。」

|